今回は私が以前勤めていた、介護老人保健施設での理学療法士の働き方とその役割についてご紹介します。

介護老人保健施設は病院とは違い、より生活に密着したリハビリテーションが必要になっていきます。

リハビリテーションだけでなく、日々の催し物や施設での飾りなどを通して季節を感じてもらうこともリハビリスタッフとしての大事な役割となります。

👉 介護老人保健施設で理学療法士として働くなら?

老健求人を比較して、自分に合う職場を見つけよう!

✨ 病院・介護・リハビリ現場の求人多数

🔗 理学療法士向け求人を無料でチェックする(非公開求人あり)

介護老人保健施設とはどんな場所?

介護老人保健施設は、病院と在宅との中間施設という役割を担っています。

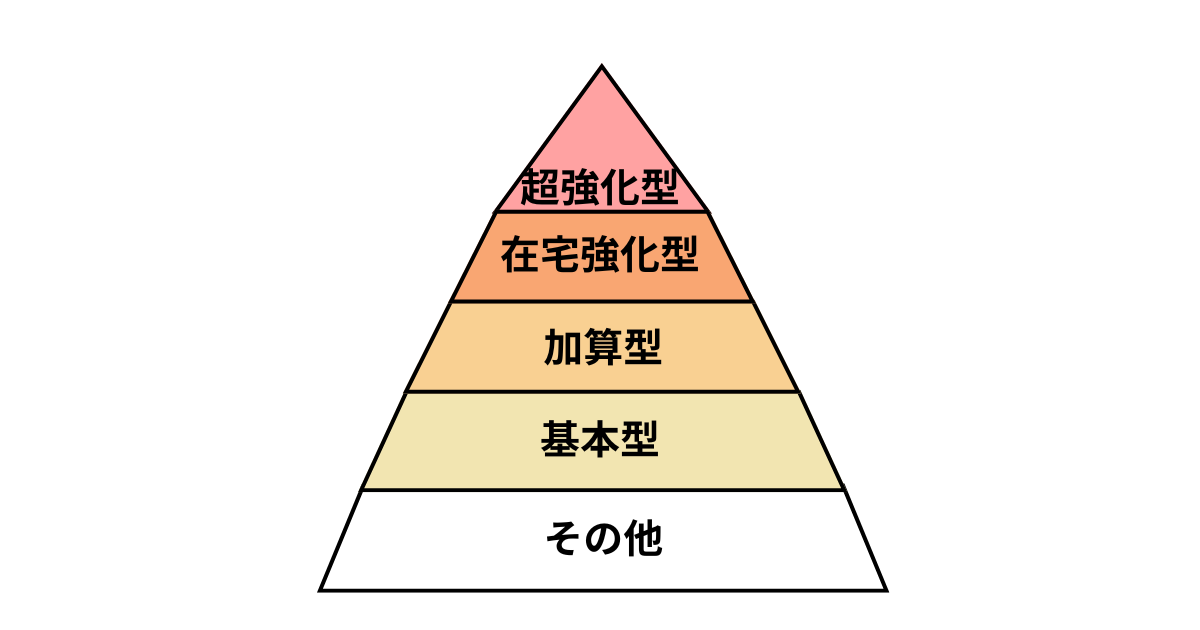

施設基準が5つに分かれており、超強化型・在宅強化型・加算型・基本型・その他となっています。

この施設基準は、在宅復帰率など10項目で構成される在宅復帰・在宅療養支援等指標に加え、退所時指導、リハビリテーションマネジメント、地域貢献活動、充実したリハビリといった項目で分けられています。

私がいた施設では当初、「加算型」の施設基準となっており、短期集中リハ(入所後3ヶ月間は毎日リハビリ実施)以外の入所者に対しては週2回のリハビリテーションを実施していました。

「在宅強化型」に変更となってからは週3回実施していました。

⭐ 老健での理学療法士求人を比較してみよう

・在宅復帰支援型中心の求人

・高齢者リハの現場でスキルを活かしたい方

🔗 希望条件で求人を検索(無料)

理学療法士の働き方とその役割

理学療法士の働き方

1日12~16人程度の入所者に対し、1人1単位のリハビリを行い、分刻みのスケジューリングでした。

病院時代は知らなかったのですが、老健は1人にかけれる1日の単位は少ないため、十分なリハビリの提供は行えません。

短期集中リハビリの利用者には毎日のリハビリの提供が行えますが、最初の3ヶ月だけです。

認知機能が低下している利用者に対しては認知機能リハビリ(週3回、3ヶ月)も別で行います。

理学療法士の役割

入所後すぐに担当の入所者の身体機能・認知機能を評価し、移動手段や排泄方法・入浴方法をフロアスタッフに伝達します。

病院では1人につきPT・OT・STが担当することがありますが、老健ではPT・OTそれぞれが担当するため、PT・OTという区別はあまりありません。

入所者によってはOTが歩行訓練、PTが作業を行うこともあります。

私がいた施設ではSTがいたため嚥下や口腔訓練以外にも認知機能を見てくれることもありました。

リハビリの提供だけでなく、施設内での催し物や施設内の飾りつけはリハビリの一環としてリハビリスタッフが行っていました。

病院と違い、施設での生活が長いため、より季節を感じ取れるような工夫をする必要がありました。

時間外によく飾りつけの準備を行っていました。

介入する上でのリスク

病院とは違って治療はなく状態は安定していますが、高齢者の入所者が多いため、転倒リスクや急変リスクは常にあります。

施設では採血や検査は行えないため、急変時などの対応がすぐに行えないこともリスクの一つです。

そのため、日々の状態を知るためには、夜間の様子や食事量・排泄状態などを記録から読み取る必要がありました。

そして、状態に変化があれば、フロアスタッフや医師への報告を行い受診などを行っていました。

💬 キャリア相談で次のステップを見つけよう!

病院での経験を活かした働き方・年収アップ相談も可能

✔ 希望条件の求人を提案

✔ 非公開求人あり・年収交渉も対応

🔗 無料キャリア相談&求人紹介はこちら

まとめ

今回は介護老人保健施設での理学療法士の働き方とその役割を紹介しました。

病院とは違い、施設では十分なリハビリの提供は難しく、よりADLでの身体機能面の維持を行う必要がありました。

そのため、フロアスタッフとのADL介助方法の情報共有にも力を入れていました。

病院と同じですが、施設においてリハビリ以外の時間の過ごし方をどう過ごすか、他職種との連携が重要であることは言うまでもありません。

🎯 まとめ:あなたの働き方を次のステップへ!

病院での経験を活かしながら、 自分らしい職場や条件を見つけませんか?

✔ 求人を比較

✔ スキル活かせる職場

✔ キャリア相談も無料

🔗 理学療法士向け求人・相談をチェック

それでは、また!Fin.📹